不動産価格を調べたい時はどうするのか?

今いくらで売れるのか?

つまり、「時価」を知りたい時は?

出来る限りシンプルに、土地の価格を調べる方法を解説します。

目次

1.土地価格の調べ方は?

結論から言いますと、

①路線価を調べる

②土地の面積を調べる

③計算する

以上です。

計算式です。

それだけで正確に土地の価格が出るの?

ほとんどの土地では、ほぼ正解な価格が出ます。

なぜなら、計算のもとになる路線価とは、不動産の価格に関するプロである不動産鑑定士が分析した結果に基づく価格です。

注意点さえ押さえれば、目安となる土地の価格が自分で簡単に計算することができます。

では、早速やってみましょう。

2.まず、「路線価」を調べる

2-1.調べる前に路線価のことを簡単に説明

「路線価」とは、簡単に一言にしてしまうと、

道路「沿い」の土地価格

です。

(「路線」の価格だから、道路の価格、というわけではありません。あくまで、「土地」の価格です。

ですから、「建物」の価格でもありません。

路線価には2種類あります。

固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の計算に使う「固定資産税路線価」

と

相続税や贈与税の計算に使う「相続税路線価」

があります。

路線価の良いところは「この道路に接している土地は1平米いくら」と道ごとに細かく指定してあるところです。

ですから、全国各地の路線価があるところなら、自分で土地価格が計算できるのです。

一般的に「路線価」と言う時は、「相続税路線価」のことを言うことが多いです。

2-2.路線価を早速調べましょう

まずは相続税路線価を調べます。

相続税路線価がない場合は、次に固定資産税路線価を調べます。

相続税路線価は国税庁のホームページから調べることができます。

ですが、全国地価マップというサイトであれば、相続税路線価も、固定資産税路線価も同時に調べられますので、こちらを使われることをお勧めします。

路線価は1㎡当たりの価格です。

全国地価マップでは、路線価は「円」単位でなく、「千円」単位で公表されていますので注意して下さい。

(末尾のアルファベットは気にしないで下さい。「借地権価格」を求める際に使用します。)

「1,000B」と書いてあれば、

「1,000円」ではなく、

「1,000,000円」です。

(下の丸の中の数字です。「970B」とか、「740B」とかが相続税路線価です。)

相続税路線価はいわゆる「時価」の80%の水準です。

ですから冒頭の計算式の「÷ 0.8」とは、路線価を時価の水準にするための計算です。

詳細は別の記事で解説していますので、そちらをご参照下さい。

関連記事:

2-3.相談税路線価がない場合は固定資産税路線価を調べましょう

全国地価マップで相談税路線価を調べようと思っても、見つからない時があります。

「倍率地域」と書かれていたり、何も書かれていなかったりします。

そんな時は、

「固定資産税」路線価

を使います。

相談税路線価と同じく全国地価マップで調べることができます。

(下のイメージの赤丸部分です。)

固定資産税路線価を使って、土地価格を求める時も計算式はほとんど同じです。

1つだけ、「÷ 0.8」が、「÷ 0.7」になります。

計算式は、

となる点に注意が必要です。

「0.8」が「0.7」になる点以外は相談税路線価と同じ使い方で、ほぼ問題はありません。

(厳密には少し違いますが、それは専門家が気にするレベルの話です。)

3.土地の面積を調べる

土地の面積は売買契約書や登記事項証明書、チラシに書いてあります。

また、最近はグーグルマップでも測定できます。

やり方は以下のサイトなどを参考にして下さい。

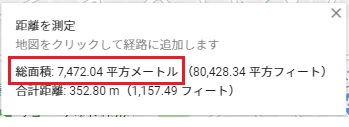

こんな形で測った結果が分かります。

この場合で言うと、

「総面積」7,472.04平方メートル」

というのが、計測の結果です。

4.土地の価格を計算してみましょう!

例えば、相続税路線価が、

1,000B

と記載されていて、

土地の面積が、

100平米

だったとすると、

1,000(千円/平米) × 100平米 ÷ 0.8 = 125,000,000円

1億2,500万円になります。

計算は以上です。

簡単ですよね。

また、もし固定資産税路線価だった場合は以下の計算式になります。(路線価と土地面積は同じ数字とします。)

1,000(千円/平米) × 100平米 ÷ 0.70 = 約143,000,000円

5.計算した土地の価格は正確なのか?

結論から先に書きますと、

ほとんどの場合は正確な価格が出ます

と言えます。

「ほとんどの場合」以外の例外に該当してしまう場合は、以下のものが考えられます。

(該当する場合は、専門家に対して相談されることをお勧めします。)

・土地面積が大きい場合

・都会のど真ん中の土地

・生産緑地

順番に説明します。

5-1.バブル時期

路線価や公示地価は毎年1月1日時点の土地価格のため、随時、更新されるわけではありません。

ですから、例えば激しいバブルで土地価格が急騰した場合や、リーマンショックなどにより景気が急速に冷え込んだ場合など、その年の1月1日時点と12月31日時点の価格には開きがある可能性が非常に高いです。

もし、そのような時は、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。

(会社経理関係で不動産価格を間違えてしまうと、色々と大変なことになります。)

5-2.土地の面積が大きい場合

土地の面積が大きい場合、面積に比例して計算後の価格も大きくなります。

多くの場合、路線価の周りの土地よりも2倍や3倍、ましてや10倍くらいある土地の場合は、計算した土地価格から20〜30%(多い時は50%ほど)価格が下がる傾向があります。

また、逆にプレミアがつくような場合はプラスになることもあり、土地が大きい場合には、価格が非常にブレます。

ですから、路線価の周りの土地と比べて、計算しようとする土地が大きい時は要注意です。

5-3.都会のど真ん中の土地

都会のど真ん中の土地は、路線価で計算した価格とは異なることが多いです。

なぜなら、そのような土地は、不動産というよりは、投資の対象となる金融商品に近い場合があるからです。

そのような場合は、路線価をベースに計算するのではなく、賃料などの収入ベースで、金利などを考慮した利回りによって価格を求める必要があります。

(専門用語で「収益価格」と言います。)

ただ、この計算には、詳細な取引情報や高度な建築に関する知識などが必要となりますので、都会のど真ん中の土地をお持ちの方は、専門家にご相談されることをお勧めします。

5-4.生産緑地

生産緑地とは、非常にざっくりと言えば、

都会の中で農地として使い続けたら、固定資産税が安くなる土地

のことです。

生産緑地は「500平方メートル以上」の土地であること、と法律により決められています。

ですから、場所によっては、前に説明した「土地の面積が大きい場合」に該当します。

そして、永遠に生産緑地として、税金の優遇が受けれる訳ではなく、期限があります。

それは、「指定から30年」です。

30年経過後は、ほとんどの場合、市場に土地が売りに出される、と言われています。

現在の生産緑地の多くは、法律が改正された1992年に指定されたものが多く、2022年に30年の期限を迎え、一気に大量の土地が売りに出されることが懸念されています。

(いわゆる「2022年問題」です。)

もし、この生産緑地を持っている方でしたら、路線価で計算した価格は、信頼性に劣るかもしれません。

なぜなら、このような土地の場合、「開発法」と呼ばれる高度な価格査定方法が使われることが多いからです。

生産緑地については、専門家に相談されることをお勧めします。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか。

土地価格の計算は誰でも簡単にできます。

ただし、特殊な例外に該当している場合や、その恐れがある場合は、路線価から計算した価格とズレる可能性がありますので、必要に応じて専門家に相談して下さい。

でもズレていた場合でも意味はあります。

自分なりに土地価格の目安を持っていれば、不動産業者などの売り出し価格に対する判断基準が持てます。

また、路線価による土地価格に加えて、公示地価や基準地価により、過去の推移を把握しておけば、より良い理解ができると思います。