「再開発」って、最近よく聞きませんか。

でも「再開発」って、具体的にどんなことか分かりますか。

再開発の状況などを調べる場合、どのように調べたらいいのか。

自分で再開発について調べた時に気づいたことなどをまとめました。

1.再開発を効率よく調べるのは難しい

例えば、

「東京 再開発」

と検索すると、多くの再開発についてまとめられなサイトがヒットします。

再開発についてまとめられたサイトは一杯あります。

また、後ほど書きますが、再開発の内容には分かりやすいものから、高度な専門知識が必要な情報まで幅広く、目的、つまり自分が何を知りたいのか、をはっきりとさせないと情報量が多すぎる結果となってしまいます。

例えば、大阪の再開発についてまとめられたサイトには以下のようなものがあります。

1-1.どんな再開発があるのか知りたい人向け

地域別にまとめられていて、google map上に場所が落とされており、非常に分かりやすいサイトです。

1-2.新しくできるショップ情報を知りたい人向け

例えば、こういうランキングも参考になりめす。

出典:https://tcg-jpn.com/archives/15347822.html

ただ、新しくできる店舗などは、オープンが近くならないと、なかなか発表されません。

このようなサイトもあります。

出典:https://www.fashion-press.net/news/41692

1-3.オフィススペースのグレードなどを知りたい人向け

一覧的なものから検索できるのは、ウィキペディアが便利です。

出典:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/大阪府の再開発の一覧

ただ、ひとつずつ、再開発を検索するのも面倒くさいです。

ビルの基準階面積やグレードなどの細かい情報は、再開発を行うデベロッパーの公式サイトが発表します。

発表されたばかりの再開発は、詳細がまだ決まってないことがあります。

先ほどのサイトから調べたい再開発を選び、公式HPに飛びましょう。

例えば、先ほどのこのサイトで興味ある再開発を見つけたら………

リンク先をクリックして、詳細情報を調べましょう。

出典:https://www.hanshin.co.jp/twin-south/about/

1-4.統計的なデータを調べたい人向け

そもそも、知りたいものが再開発の情報だけではない場合です。

例えば、その地域でどのくらいのビルが供給されるのか、とか、空室率はどのくらいか、とかです。

供給量だと、以下のサイトが分かりやすいです。

出典:https://soken.xymax.co.jp/2018/12/12/1812-office_new_supply_osaka_2019/

空室率であれば、こちらのサイトが分かりやすいです。

出典:https://www.cbre-propertysearch.jp/article/office_marketview/

1-5.再開発の影響を知りたい人向け

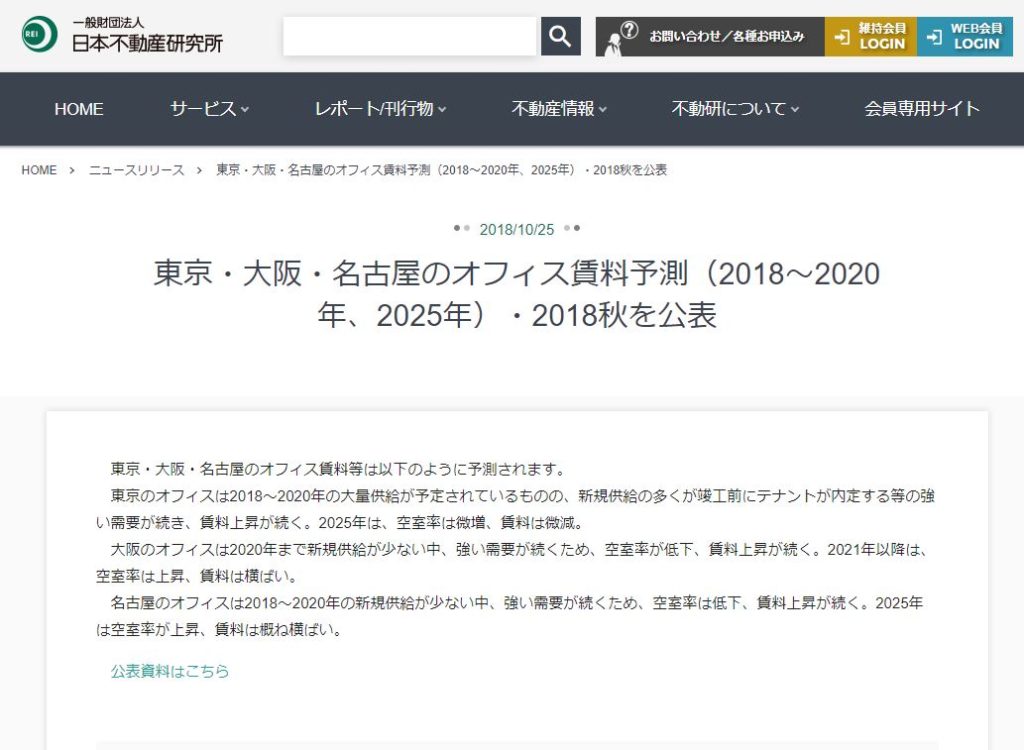

「東京・名古屋・大阪の賃料予測」という資料があります。再開発の影響がダイレクトに表現されているわけではありませんが、今後の賃料の動向を把握するためには有効な資料になります。

出典:http://www.reinet.or.jp/?p=21231

ただ、上記のサイトをくまなく調べる………のは、高い報酬をもらう調査業務でもなければ、やりたくならないでしょう。

では、どうすればいいのか。

2.自分が知りたいこと・目的をはっきりさせる

再開発といっても、様々な情報があります。

効率的に情報を入手するには、まず、自分が調べたいことを明確にすることが大事です。

2-1.そもそも再開発とは?

大辞林 第三版の「再開発」の定義です。

この既存の建築物とは、老朽化したビルだけではありません。

例えば、1970年代から再開発が始まった東京の西新宿エリアは、もともとは浄水場でした。

また、第2期工事が期待される大阪の「うめきた」も、もともとはコンテナヤードとして、貨物などが集積されている場所でした。

ただ、共通点としては、どちらも、市街地の中心であり、再開発により、土地が有効活用された、ということです。

「再開発」の定義だけを見ても、対象が幅広いのが分かります。

2-2.具体的な目的の絞り方

例えば先ほどご紹介したこのサイト。

更新も頻繁にあり、内容も充実していて分かりやすいです。

ただ、一から十までくまなく確認していては、時間がどのくらいかかるか、分かりません。

では、どうやって情報を絞ればいいのか。

以下、絞るためのポイントの例を書き出してみました。

・用途ごとに絞る

ホテル

マンション

複合ビル

商業施設

・規模別に絞る

延床面積

戸数・部屋数

・会社ごとに絞る

オペレーター

・年ごとに絞る

イベント

供給量

ざっと書き出しましたが、これ以外にも自分が知りたい、と思うことを限定していくことが重要だと思います。

3.具体的に目的別に絞ってみた

では、2025年の大阪万博開催が決まって、活気づいている大阪を例にして、調べてみましょう。

3-1.用途ごとに絞る

3-1-1.オフィス

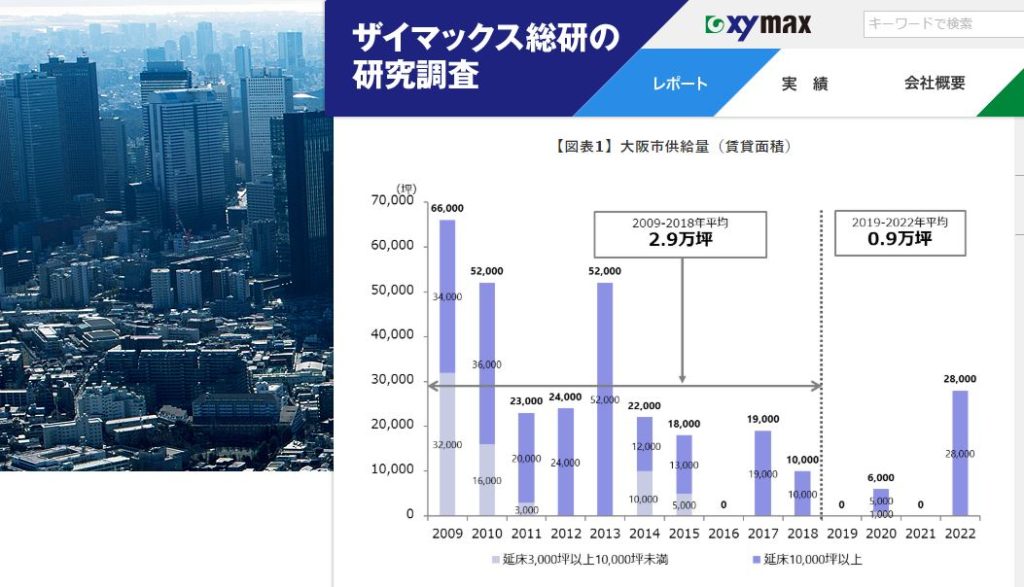

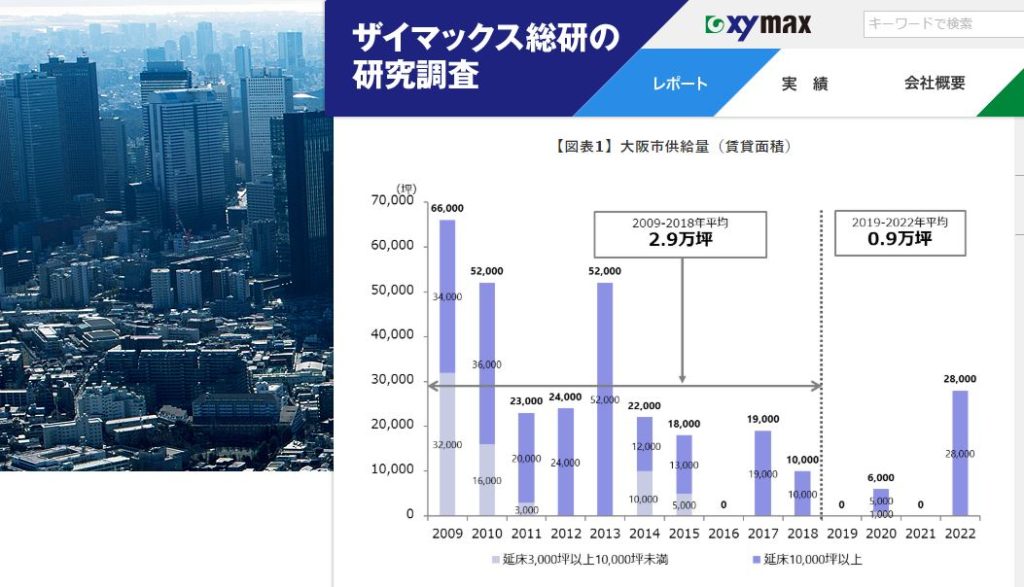

ザイマックス不動産総合研究所の「【大阪市】オフィス供給量2019」によれば、大阪市における延床面積3,000坪以上のオフィスビルの供給があるは、2009年から2018年の過去10年平均で2.9万坪とのこと。

出典:https://soken.xymax.co.jp/2018/12/12/1812-office_new_supply_osaka_2019/

これに対して、今後予定されている延床面積が概ね10,000坪以上のオフィスビルや複合ビルの計画を調べました。

【大阪梅田ツインタワーズ・サウス(大阪神ビルディング及び新阪急ビル建替計画)】

オープン予定:2022年春

延床面積:約78,000坪

用途:百貨店・オフィス・ホール等

事業主:阪急電気鉄道(株)、阪急電鉄(株)

【うめきた2期地区 民間宅地北街区】

オープン予定:2024年夏

延床面積:約44,000坪

用途:ホテル・イノベーション施設・プラ ットフォーム施設・オフィス・商業施設・住宅等

【うめきた2期地区 民間宅地南街区】

オープン予定:2024年夏

延床面積:約113,000坪

用途:オフィス・ホテル・商業施設・都市型スパ・MICE 施設・イノベーション施設・住宅等

事業主:三菱地所(株)、大阪ガス都市開発(株)、オリックス不動産(株)、関電不動産開発(株)、積水ハウス(株)、竹中工務店(株)、三菱地所レジデンス(株)、うめきた開発特定目的会社

(出典:https://downtownreport.net/area/umeda-nakanoshima/)

【梅田三丁目計画】

オープン予定:2022年

延床面積:約65,000坪

用途:オフィス・商業施設・劇場等

事業主:日本郵便(株)、大阪ターミナルビル(株)

(出典:https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000051228.html)

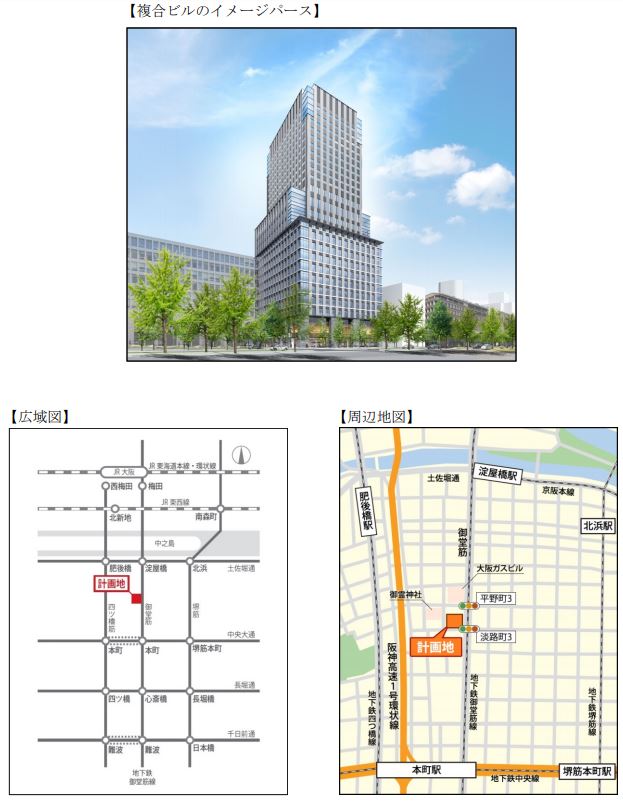

【日本生命淀屋橋ビル建替計画】

オープン予定:2022年10月

延床面積:約15,000坪

用途:オフィス等

事業主:日本生命保険相互会社

【オービック御堂筋ビル新築工事】

オープン予定:2020年1月

延床面積:約16,000坪

用途:オフィス・ホテル・店舗・ホール等

事業主:(株)オービック

(出典:http://www.obic.co.jp/company/pressrelease/pdf/20170207.pdf)

3-1-2.ホテル

【ヨドバシ梅田タワー】

オープン予定:2019年秋

延床面積:約32,000坪

用途:商業施設・ホテル等

客室数:1,000室

事業主:(株)ヨドバシカメラ

ホテルオペレーター:(株)阪急阪神ホテルズ

(出典:http://www.yodobashi-umeda.com/event/0season/ittai_kaihatsu/kaihatsu.pdf)

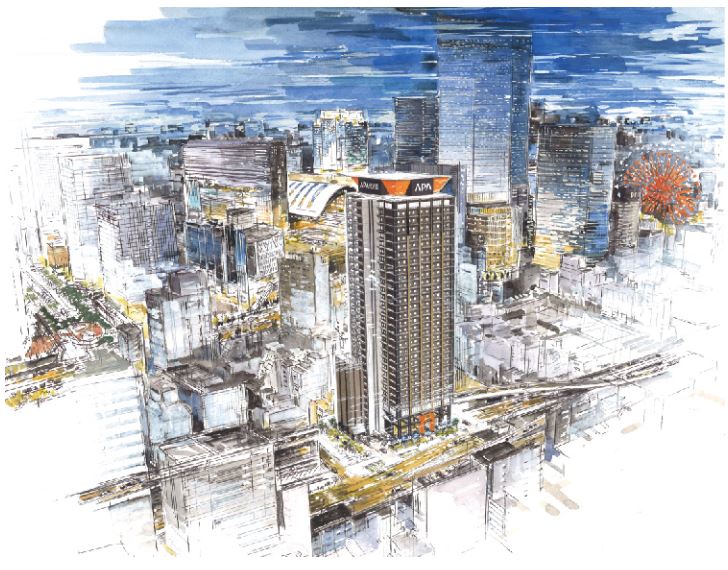

【アパホテル&リゾート梅田駅タワー】

オープン予定:2022年末

客室数:1,500室超

事業主:アパホーム(株)

(出典:https://www.apa.co.jp/newsrelease/116991)

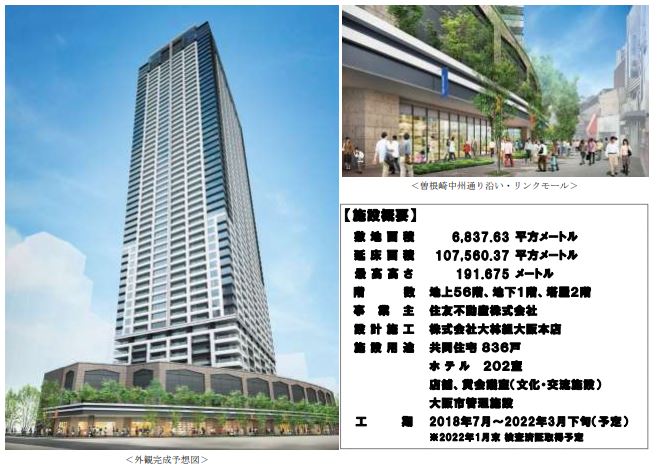

【住宅(仮称)梅田曽根崎計画】

オープン予定:2022年3月

延床面積:約34,000坪

用途:住宅・ホテル・店舗等

事業主:住友不動産(株)

(出典:http://www.sumitomo-rd.co.jp/uploads/20180704_release_umedasonezaki_chakko.pdf)

その他にもホテルは開発予定が目一杯です。

あるブログによると、2016年の大阪市のホテル客室数は約50,000室だったのに対して、2020年の予想では、約68,000室と大幅な増加が予想されています。

3-1-3.商業施設

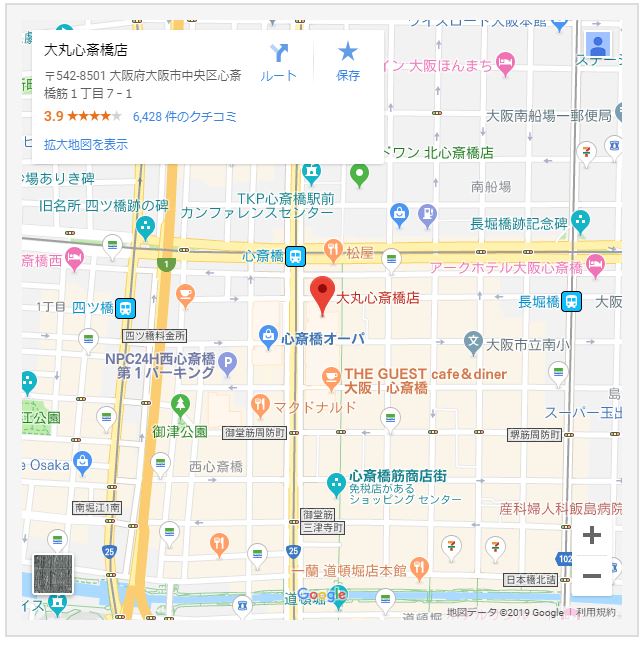

【大丸心斎橋店本館建替え計画】

オープン予定:2019年秋

延床面積:約20,000坪

用途:百貨店

(出典:http://www.j-front-retailing.com/_data/news/151030%20shinsai.pdf)

(出典:google)

【心斎橋パルコ・大丸心斎橋店北館リニューアル】

オープン予定:2021年春

延床面積:約17,000坪

用途:百貨店

3-2.歴史で絞る

大規模な開発面積だった大阪の再開発を、年代ごとに調べるパターンです。

4.再開発の内容は掘り下げるべき?

再開発は以前の土地がどうだったのか、とか、再開発の趣旨は何か、とか、詳細を把握しておいた方がいいのでしょうか。

単に目的別に調べる情報を絞るだけで、意味のある情報を手に入れることが出来るのか。

そう疑問を持たれる方もいるかと思います。

しっかりと、再開発の経緯から、計画内容まで調べあげるべきだと。

ただ、再開発の情報は膨大です。

全ての内容を理解するには、高度な専門知識が必要です。

資格の勉強をしている方が調べることも、費用体効果の面からは、あまりオススメできません。

膨大な情報に対しては、目的を絞りこんで、効率的な情報収集を行うことで対抗しましょう。

5.目的をしっかりもって、数多いサイトを活用する

再開発は定義自体も、ある程度幅広く、情報量も膨大です。

再開発を手掛ける側であれば、詳細情報を調べつくす必要はあるかもしれません。

ただ、時間には限りがあります。

限られた時間で、効率良くインプットするためには、自分が再開発について、何を知りたいのか、を明確にしましょう。